民族危亡关头的战略转变

■朱姝璇 张薇

回望·抗战烽烟

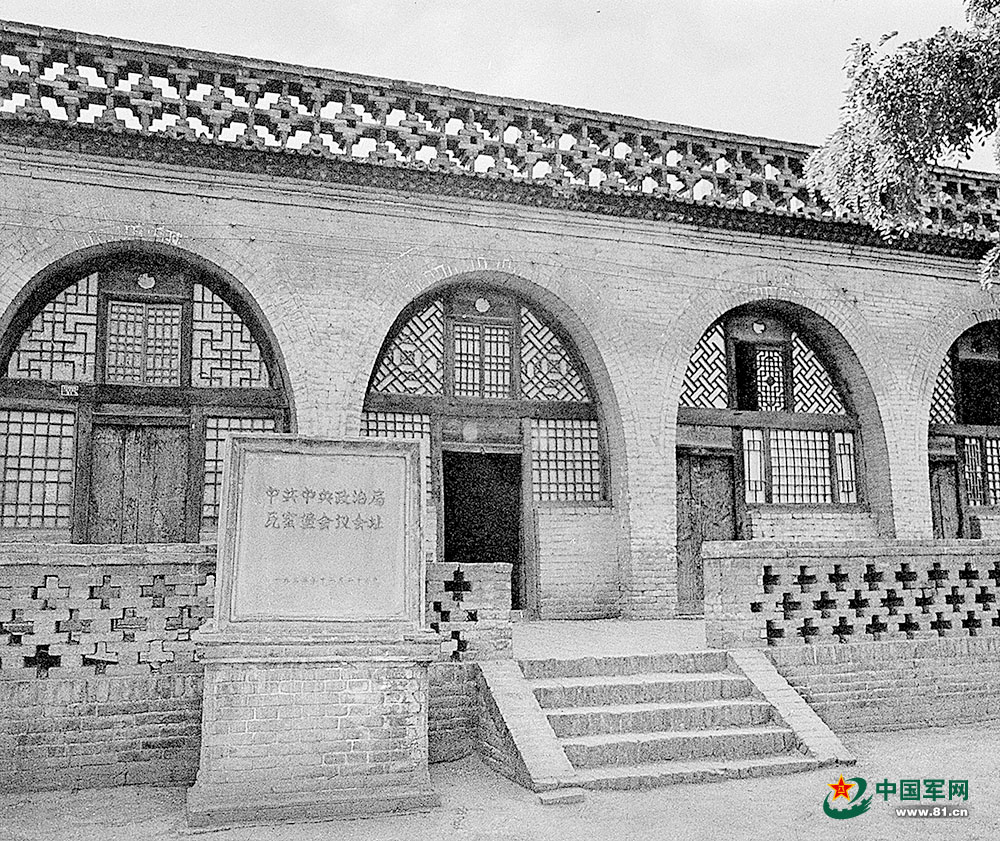

地处陕西省安定县(今子长市)的瓦窑堡,自古享有“天下堡,瓦窑堡”之誉,更因瓦窑堡会议而闻名。这里是中央红军万里长征的落脚地,是抗日民族统一战线策略方针的确立地,也是红军东征的出发地。

1935年,日本帝国主义制造华北事变,迫使国民党政府签订“何梅协定”和“秦土协定”,妄图把华北变成第二个伪“满洲国”。中日民族矛盾上升为中国社会主要矛盾,抗日救亡成为全民族最紧迫的任务。

在中华民族生死存亡的紧要关头,为联合尽可能多的力量共同抗日,中共驻共产国际代表团于1935年8月1日起草了《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),提出抗日救国十大纲领,呼吁组织国防政府和抗日联军,实行对日作战。中国共产党的抗日主张得到国内各界的热烈拥护。随后,在一二·九运动的推动下,全国规模的抗日救亡运动形成新的高潮。

新的政治形势,催生新的政策路线。1935年12月17日至25日,中共中央在瓦窑堡召开政治局扩大会议,着重讨论了全国政治形势和党的军事战略、策略路线,确定抗日民族统一战线的策略方针。会议通过了《中央关于军事战略问题的决议》和《中央关于目前政治形势与党的任务决议》。27日,毛泽东根据会议精神,在党的活动分子会议上作了题为《论反对日本帝国主义的策略》的报告。

瓦窑堡会议确定了中国共产党在新形势下的总政策:建立最广泛的抗日民族统一战线,纠正“左”倾关门主义错误,争取一切赞成抗日的力量。党的总任务是“以坚决的民族战争,反抗日本帝国主义进攻中国”。党的战略方针是“把国内战争同民族战争结合起来”,“准备直接对日作战的力量”,“猛烈扩大红军”。同时规定:红军行动和苏区发展的主要方向是山西和绥远。

瓦窑堡会议是中国共产党在中华民族危亡关头召开的一次极为重要的会议,为中国共产党顺利实现由国内革命战争向抗日民族战争的战略转变,作了政治上和理论上的准备。当时有学者在杂志上发表文章,断言这是中国共产党政策转向的标志,并热情洋溢地欢呼:“这是何等转向,这个转向是何等光明!我们对于这样勇敢的转向又应得作何等佩服!”

根据瓦窑堡会议确定的东征战略,红军不久以“中国人民红军抗日先锋军”的名义发起东征战役。

“密云遮星光,万山乱纵横,黄河上渡过民族英雄们,摩拳擦掌杀气高……”这首昂扬的《红军东征歌》,随着红军胜利前进的脚步唱响黄河两岸。

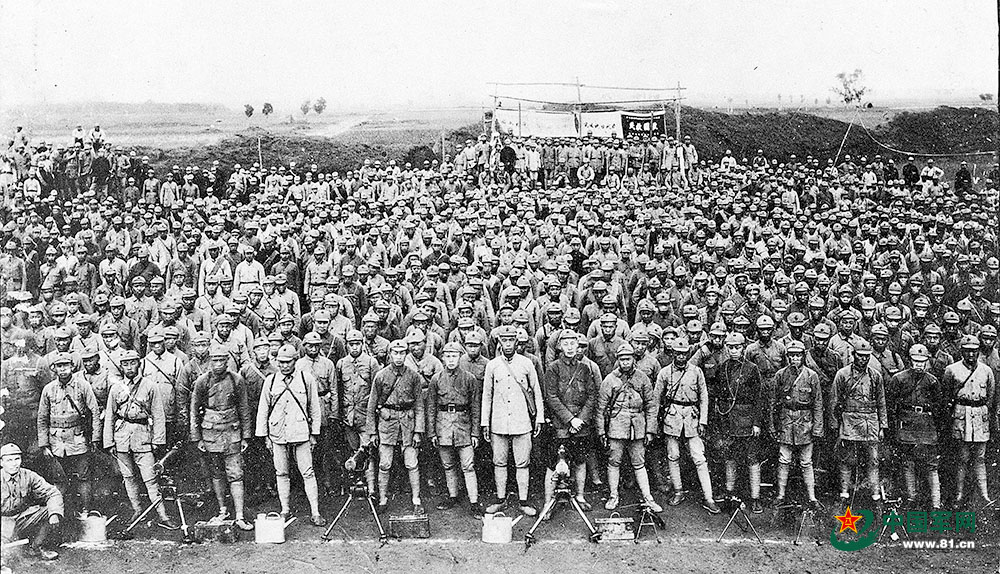

从1936年2月20日晚东渡黄河,到当年5月5日回师陕北,红军历时75天,转战50余个县,扩充兵员约8000人,广泛开展群众工作,宣传党的抗日主张,推动了抗日民族统一战线的建立和抗日救亡运动的发展。

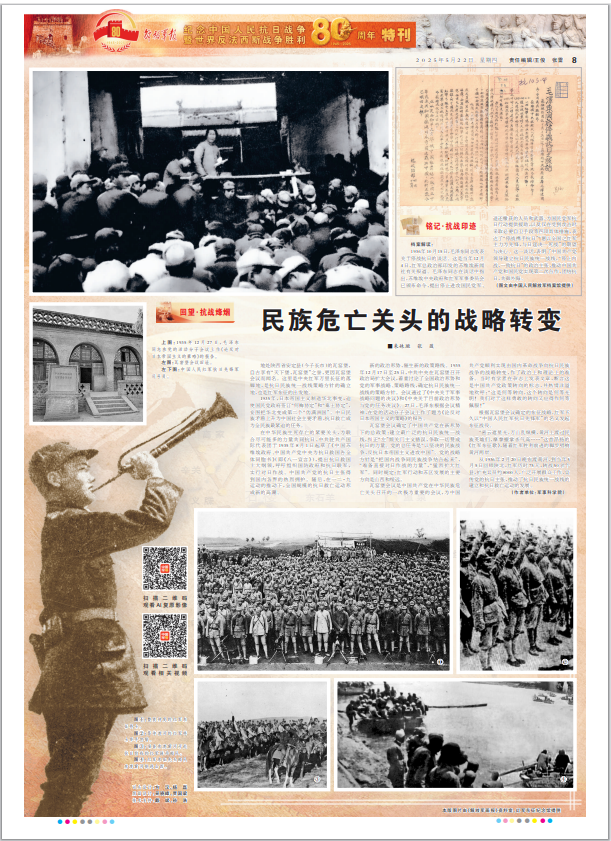

1935年12月27日,毛泽东同志在党的活动分子会议上作《论反对日本帝国主义的策略》的报告。

瓦窑堡会议旧址。

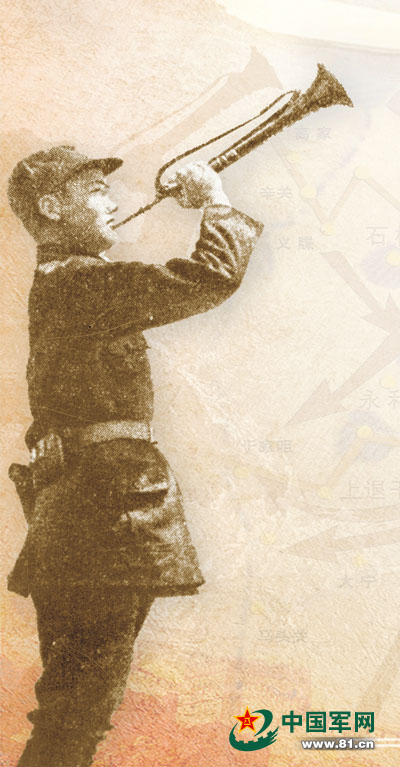

中国人民红军抗日先锋军司号员。

视频:《红军东征,军号嘹亮!》

整装待发的红军东征将士。

等待渡河的红军将士举手宣誓。

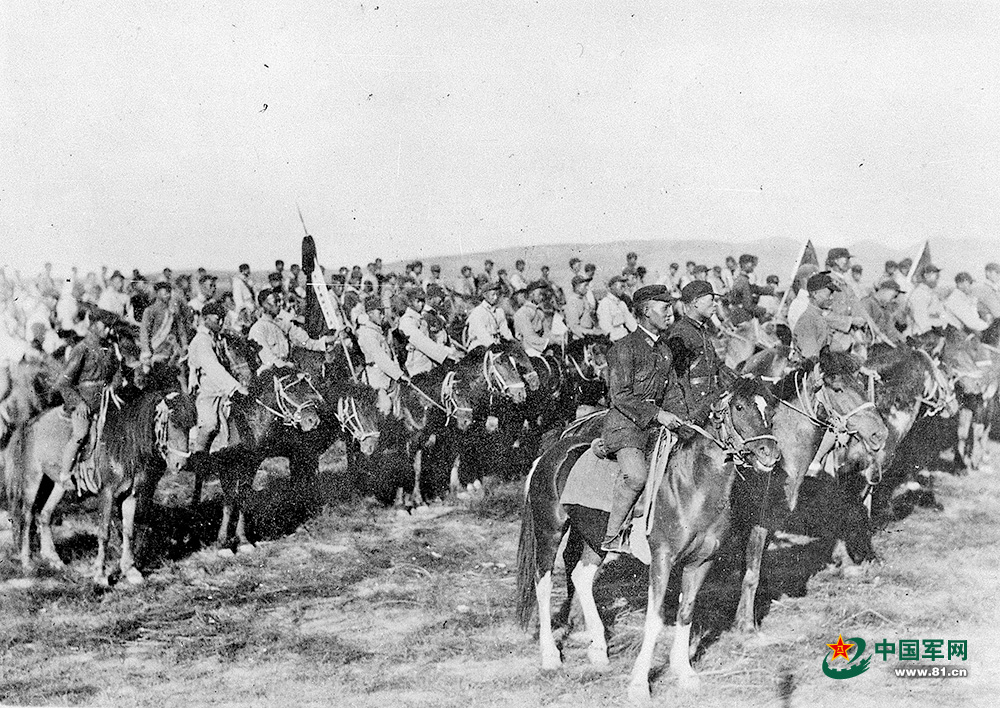

准备东渡黄河开赴抗日前线的红军骑兵部队。

红军东征先头部队东渡黄河挺进山西。

视频:《东渡黄河,开辟新局!红军东征背后有着怎样的战略考量?》

铭记·抗战印迹

档案解读:

1936年10月15日,毛泽东同志发表关于停战抗日的谈话。这是当年12月4日,红军总政治部印发的苏维埃新闻社有关报道。毛泽东同志在谈话中指出,苏维埃中央政府和红军军事委员会已颁布命令,提出停止进攻国民党军、退还缴获的人员和武器、为国民党军抗日行动提供援助,以及仅在受到攻击时采取必要自卫手段等四项具体措施,表达了“停战携手抗日”“愿以全国之红军主力为先锋,与日寇决一死战”的期望与决心。这一谈话,表明了中国共产党领导建立抗日民族统一战线,“停止内战,一致抗日”的政治主张,推动中国共产党和国民党实现第二次合作,团结抗日,共御外侮。

(图文由中国人民解放军档案馆提供)

(作者单位:军事科学院)

刊头设计:方汉、杨磊

版面设计:吴骁峰、贾国梁

技术支持:戴斌、孙浩

本版图片由《解放军画报》资料室、红军东征纪念馆提供